(これははてなブログからの引っ越し記事です)

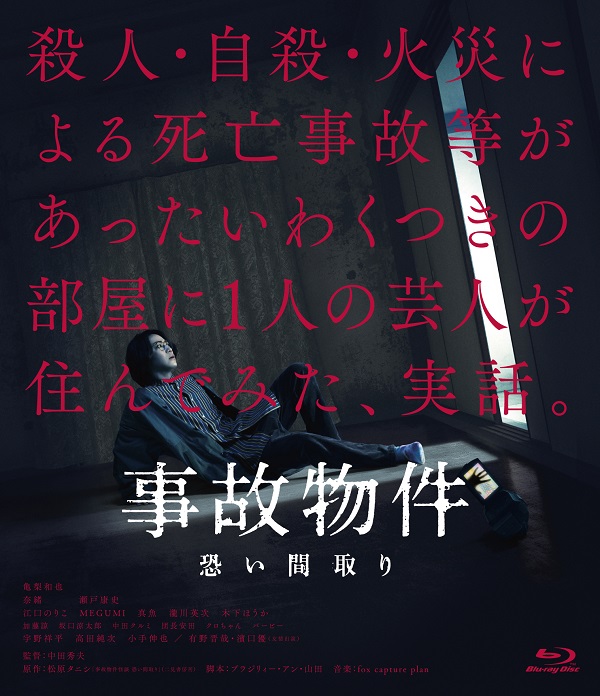

『事故物件 恐い間取り』(2020年/松竹)

得点…46/100

"事故物件住みます芸人"こと松原タニシ氏のノンフィクション『事故物件怪談 恐い間取り』を原作としたホラー映画である。

ノンフィクションが原作というと、ニューヨーク州はアミティビル、オーシャン・アベニュー112番地で起こったデフォー一家殺害事件とその後の騒動に題を採った『アミティビルの恐怖』(ジェイ・アンソン)を原作とした映画『悪魔の棲む家』(1979年/AIP)を思い出すが、ロジャー・コーマン御大が去った後のAIPの映画には見るべきものがなく、この映画とて例外でないので諸兄らは観なくてもよい。ちなみにジェイ・アンソンによる原作はかなり誇張されて書かれているらしいので、ノンフィクション物件ホラーなど基本的に眉唾なのだと言える。

クズホラー愛憎家としては、原作の時点で「かなり怪しい題材を選んできたな」という懸念があったのだが、こちらの映画も残念ながらこの懸念を裏切ってくれるものとはならなかった。ちなみにこちらの原作であるルポもかなり、いや相当にテケレッツのパァな出来なので、諸兄らは読まなくてもよい。

以下、本文中の著名人の敬称は省略する。勿論、ネタバレにも一切配慮していないので留意されたい。

映画は売れない芸人・山野ヤマメ(亀梨和也)が、ある日相方の中井大佐(瀬戸康史)にコンビ解散を告げられるところから始まる。

中井はコネで放送作家の卵となったものの、ネタも書けない山野は路頭に迷う日々。中井も中井で提出した企画が全て没を食らい、苦し紛れに出した案が「事故物件に住んでみる」というものだった。山野は半ばとばっちりを食らう形で、その企画を実行することになる。

鑑賞を始めてまず最初に気にかかったのは、亀梨和也の眉がバッチリ決まりすぎていることだ。まあ一応は演じる役も人前に出るキャラクターであるし、当人はアイドルなのだから、もしかすると事務所の意向なのかも知れないが、ホラーの主人公には生活感というか、一種の隙のようなものが必要なのである。その描写が巧ければ、主人公が怪異に巻き込まれていく蓋然性というのも理解しやすくなり、鑑賞者は主人公と一心同体となる。

細かい話かもしれないが、神は細部に宿るのですよ。ノンフィクション・実話怪談を標榜するのならば、細かなリアリティというのはなお蔑ろにしてはいけない部分ではないか。事務所の顔色を窺わなければならなかったのだとすれば、これはミスキャストだと言える。

ちなみに、山野・中井のコンビ(ジョナサンズ)の当て馬としてブレイク中の芸人コンビというのが出てくるのだが、この片割れが加藤諒なので私は笑ってしまった。瀬戸康史と合わせてNHK Eテレ欲張りセットの如きキャスティングである。

山野が事故物件に住み始め、最初の怪奇現象を録画するまでは特に特筆することもない。丁寧でもないが杜撰でもない、当たり障りのない展開である。

ただし、「女が殺された」という触れ込みの部屋で、電話口から女の"笑い声"が聞こえるという怪奇現象が起こるのは、感情的に言えばやや矛盾している気がする。この些細な矛盾を更に積み重ねれば、より怪奇現象は解釈や理解を拒絶していき、恐怖を演出するのに一役買ったと思うのだが、これ以降特に(感情的に理解しがたい)怪奇現象が起こることはない。

つまりこの挿話は、原作にあった電話にまつわる怪現象(よく分からない言語で捲し立てる留守電が入る)を映画にも突っ込みたいが故に創作された部分だというわけだ。そうなると鑑賞者には妙な引っかかりと居心地の悪さだけが残ってしまう。

この時録画された映像(白い布のようなものが映り込んでいる)が、視聴率低下にあえぐバラエティ番組の1コーナーで放映されるとたちまち話題となり、山野の知名度も大きく上がることになる。中井は苦し紛れとはいえ自分の提出した企画が番組プロデューサーにかっさらわれる形になり、他の企画が通らない故に番組企画を外され、心中穏やかではいられず、山野の部屋に転がり込んで怪奇現象を録画する手伝いをすることを決めた。

この成功の後、ジョナサンズ時代から山野のファンであり、メイクアップ担当見習いとしてTV局に出入りしていた小坂梓(奈緒)を誘い、山野と中井はささやかな祝賀会を開く。大阪らしくお好み焼きを食べながら、山野は自分が芸人を目指したきっかけを語る……のだが、この挿話が今後特に活かされたりしないのが残念だ。その内容も端的に言えば「人を笑わせたいから」以外のものはなく、芸人を目指す人間なら100人中101人は同じことを思ってるだろう、としか思えないのがよくない。最近の芸人達が何かにつけ語りたがる、判で押したように似たり寄ったりの苦労話を聞かされているようで、見え透いたお涙頂戴感が鑑賞者を醒めさせる。

温かな食事は生の象徴であり、死や恐怖との落差を作るため、ホラー映画では殊の外多用される演出である。スラッシャーの古典『悪魔のいけにえ』(1974年/ブライアンストン・ピクチャーズ)では夕餉の食卓そのものが恐怖の現場になっていたし、同じ中田秀夫監督作品では、あのへなちょこサイコホラー『クロユリ団地』(2013年/松竹)でも、穏やかな朝の食卓に違和感をねじ込むことで戦慄を高めていた。このシーンは驚くほどレベルが高いのだが、それと同時に同作の中で唯一褒められる部分なので、時間を無駄にしたくない諸兄らは観なくてもよろしい。

ところが本作の食事シーンは、"芸人の苦労話"を恥ずかしげもなく開陳する以外には、自然な流れで小坂を山野の部屋へと連れて行くための「つなぎ」としての機能しか持っていない。完全に使い方を間違えているというか、どうせこのシーンを入れなければならないのであれば、もっと作り手や原作者の感情が出ない構成にするべきだった。

というわけで、中井と小坂の両名は山野と連れだって問題のアパートに来るのだが、ここで小坂が所謂「見える子」ちゃんであることが発覚する。具体的にはアパートの前の駐輪場で黒い人影を、部屋の前の廊下でバールを持った不審者を目撃してしまう。

昔ながらのカメラワークやアングルの工夫で見せる後者はともかく、ハエがたかっているようなチープなCGで怪異を出してしまう前者は最悪だ。何の恐怖もない。そしてスクリームクイーンであるはずの奈緒の演技は大根そのもので、ホラーというより百面相を観ている気になってくる。演技に緩急がないのだ。最初からフルスロットルなのである。コロッケの顔面モノマネの方がよっぽど緩急がついている。

ちなみに小坂が見たバールを持った不審者は殺人事件の加害者なのだが、何故加害者まで幽霊になっているのかというと、既に刑死しているからである。そう来たか。一応辻褄は合っているな、一応でしかないが。

前回以降めぼしい怪奇現象が撮影出来ず焦った山野は、ふとした拍子に小坂が「見える子」ちゃんであることを知り、撮影のアタリをつけるために部屋へと招く。しかし小坂はカメラの前では何も感じ取ることが出来なかった。

休憩中に小坂は殺人事件当時のシーンを"見て"しまうのだが、ここも演技が大根過ぎるあまり、乾いた笑いしか出てこない始末である。被害者役・加害者役の演技はなかなかいいのだが、如何せんヒロインがこれでは。これ以上奈緒の演技について論っても意味がないので、以下の文ではそれらは全て省略する。

なんとというかやはりというか、ずっと回していたはずのカメラは途中で録画が途切れており、問題のシーンは一切映っていなかった。その後山野はアパートの駐輪場で、中井はTV局に向かう道すがらで、全く同じ姿をした赤い服の女と遭遇するのだが、この女というのがあまりにも存在感がありすぎて、昼日中に立っているともはやジョークなのである。せめて暗がりに立っていてくれればまだ見られる映像だったと思うのだが、おそらく適したロケーションがなかったのだろうなあ。

赤い服の女の袖口から血がしたたり落ちるシーンもあるのだが、どんなに音響ではったりを利かせようと肝心の映像に恐怖感がないので、私は以前観た"細かすぎて伝わらないモノマネ"の『何が漏れてんのか知らんけど歌どころじゃない京都のストリートミュージシャン』というネタを思い出してしまった。「何が漏れてんのか知らんけど駐輪場でライブどころじゃない大阪のストリートミュージシャン」というタイトルが脳内で、「ピピン!」という効果音とともに例のフォントで被ってくる。それほどまでに映像に緊張感がないのである。関根勤も笑っているだろう。ちなみにこの後山野と中井は同時に車に轢かれる。

1ヶ月後、山野はついにバラエティ番組レギュラーの座をもぎ取った。新たな事故物件を探すため、不動産屋に赴いた山野に横水(江口のり子)という社員が対応する。ここは江口のり子の怪演が光るシーンなのだが、亀梨和也の顔をどうしても画角に収めたいカット割りのせいで、平面的で奥行きのない画になってしまっているのが惜しい。そもそも本作は亀梨和也を背中から映すシーンが殆どなく、常にいつでも登場人物を横に並べて喋らせたがるので、それが基底に流れるチープさを補強してしまっている。どのシーンを観ても、書き割りの中で演じているようにしか見えない。いや実際書き割りなのだろうが、それを隠しもしないのではもはやドリフのコントである。我々は映画を観たいのだが……。

殺人があったという部屋を即決した山野は、早速中井と共に移り住む。部屋に荷物を運び込んだ山野と中井の後ろからは、例の黒い影がぴったりとつけてきていた……のだが、ここではもう完全に黒マントの人物の形をしており、恐怖感は皆無である。しかもそのシーンにわざわざ2カットも使って長々と見せるので、とにかくテンポが悪い。こういうのは一瞬だけ、しかも遠方に見せるから怖くなるのであって、「はいこちら!」と明示してしまうとジョークになってしまう。

この部屋も部屋で、目に見えるところに血痕が残っていたりして、もう遊園地のお化け屋敷のようなテイストである。事故物件怪談の題材を1軒に絞らない以上、手早く話を進めたいという制作陣の思惑が透けて見えるディテールのツメの甘さがここでも光っている。

山野はついにルポ本(原作の『事故物件怪談 恐い間取り』のことである)を上梓し、講演も満員で売れっ子芸人の仲間入りを果たす。小坂はその山野の肩にふわふわとまとわりつくような髪の幽霊を見るわけだが、これもあまりにも実体感がありすぎるので怖くもなんともない。その後ジャンプスケア的演出が入るが、これも怖くないので論ずるに値しない。ジャンプスケアでジャンプできないって相当だぞ。

一方、郷里の母が倒れたという知らせを受けた中井は、撮れ高を焦るあまり小坂を再び部屋に呼ぶことを提案する。山野は仕事の失敗で落ち込んでいる小坂を励ますふりをして部屋に招き撮影を開始するも、小坂は何も感じ取ることが出来ず、その挙げ句風呂場の敷居でこけた山野に押し倒されラッキースケベを食らう始末であった。私にはこのラッキースケベ演出が本当に唐突かつ作劇上必要があるとは到底思えず、もしかすると本作は亀梨和也のファン層に向けた追っかけ映画でしかないのでは?と疑い始めてしまったが、おそらくそれが真相なのだろう。

山野が電話に出ている間風呂場に取り残された小坂は、この部屋のかつての住人であり、殺人事件の被害者である老婆の霊に、洗面台に顔を押し付けられて殺されかけるのだが……このシーンには複数の問題がある。まず、恐怖演出としてあまりに凡庸すぎるという点。老婆は「振り返ったらいる」というベタすぎる登場をするため、全く怖がれない。タイミングが把握できてしまうのだ。そういうひねりが本作には一切ない。本当に一切だよ。割り切った作りである。次に、奈緒の演技が……いや、この話は全て省略するのだったな。このシーンが特に最悪だとだけ書くに留める。次に進もう。

山野が情報や状況証拠から推理した殺人のシーンは、被害者・加害者役の役者の怪演もあって鬼気迫るものがあり、正直言ってげんなりする。それはひとえに他のシーンがあまりに凡庸以下であるためで、1から10までこの調子で進んでくれればまだ見応えのある作品となっただろうに……と思わざるを得ない。

小坂を送って山野が帰ってくると、中井が大急ぎで荷物をまとめていた。実家の工場で火事があり、父が生死の境を彷徨っているという。「誰かが死んでからでは遅い」と事故物件に住み続けることをやめるよう説得する中井に対し、山野は今更やめるわけにはいかない、と言って次の事故物件を探すのだった。

3軒目は先月首吊りのあった部屋だった。ロフトでごろつく山野を見つめる黒マントの人。もうジョークでしかない。この緊張感のなさはなんとかならんのか。そのうち山野はロフトに上がるはしごの手すりに凹みがあることに気付く。それに触れた瞬間猛烈な頭痛に襲われ、ついには仕事を休んでしまった。ちなみにこのシーンでは再び気でも狂ったかのような音響効果がかかるので、鑑賞者も頭痛を引き起こしそうになる。いや、それ以前にも頭が痛くなるようなもの散々見せつけられましたけど……。

前後不覚に陥った山野は自分の首に紐を巻き付け首を吊りかけるが、その身を案じ小坂が訪ねてきたことで間一髪救われる。小坂が事故物件公示サイトで調べたところ、この部屋では2人が死んでいたことが分かった。その理由は頭痛。いや、本当に頭痛から逃れるためだったと説明されるのだよ。

ところで、目の奥や眼球を中心に周期的に激しい痛みの発作が起こり、日常生活に差し支えるほどになる群発頭痛という病気は実在する。海外ではその痛みの酷さ故に"自殺頭痛"とあだ名されることもあるそうだが、現代の医療では予防こそ出来ないものの対症療法は確立されており、適切な治療と服薬を行えば軽減することの出来る病気である。みんな病院行ってくれ。

山野のコーナーは順調に数字を稼ぎ、ついに番組は全国ネットになることが決まる。山野もそれに伴い東京近郊の事故物件を探したところ、千葉市の2DKのアパートが引っかかってきた。恋人同士が無理心中を図ったのだという。

小坂は間取り図だけからでも何かを感じられるのか山野を必死に止めようとするが、やっとスターダムへの切符を掴んだ山野には響かず袖にされてしまう。このシーンはメロドラマ崩れの破廉恥なBGMをはじめとした、「邦画のダメなところ」を寄せて集めて煮こごりにしたような出来だ、といえばそれ以上の説明はいらないと思う。中田秀夫のメロドラマ趣味がここで顔を出してしまった。

上野駅に着いた山野は突然怪しげな男(高田純次)に呼びとめられる。高田純次は山野に悪霊が憑いていると言い、お祓いを勧めてお守りを手渡した。ちなみに700円である。このシーン、高田純次があまりに高田純次なので、私は戸惑ってしまった。ここは笑いどころかも知れないと思ったのだ。笑いどころであれば笑うべきだとも思ったが、それはここまでの低調な演出を笑っていたのとは別種の笑いだ。笑っていいのか悩ましい。まさかホラー映画を観ていて、売れない芸人のコントを観るような心持ちにされるとは思ってもいなかった。

物件についた山野は、荷ほどきをする間もなく部屋の真ん中で突然倒れてしまう。私は不覚にもここで爆笑した。何もかも高田純次が悪い。高田純次の布石がなかったら、こんなに笑うことはなかったと思う。夜も更けてから、やっとインターホンの音で目覚めた山野は恐る恐る玄関を開けるも、勿論そこには誰もいなかった。

大阪で仕事を続けている小坂は、中井から山野と縁を切るよう忠告される。中井は事故死した父の後を継ぐべく、放送作家の仕事を辞め、実家の工場に帰るのだという。そう忠告されたのにも拘わらず、なお小坂が山野の事故物件生配信を観ていると、画面の山野の顔が黒く歪んで映った。ここでも奈緒の演技が……いや、やめようこの話は。

数日後、帰宅した山野が眠ろうとしていると、部屋の明かりが消え、何者かに足を掴まれる。見れば痩せこけた老人で、驚いて振り返れば、備え付けの冷蔵庫の中で太った女がバターを食っている。天井裏からサラリーマンが這い出し、押し入れから包丁を持った女が飛び出して板間にいる男を刺す……特に前触れらしいものは何もなく、いきなり百鬼夜行が始まってしまうのである。ここまで緩急の付け方がおかしいホラー映画は久しぶりに観た。勿論幽霊の皆様は極めて実体感がある。

取り囲まれた山野が必死に高田純次から700円で買ったお守りをかざすと、幽霊の皆様はかき消すようにいなくなってしまう。すげえな高田純次。たった700円ですげえ効き目だな高田純次。スピリチュアル界のバルサンみてえだな高田純次。勿論このシーンでも私が失笑してしまったことは言うまでもない。

その後は満を持して、黒マントの人の登場である。バルサン高田のお守りも粉砕されてしまう。すげえな黒マントの人。酸欠の金魚のように口をパクパクさせるだけの山野の耳に、インターホンと小坂の声が響く。……ここまで来たら、もう少しひねりがあるかと思った私がバカだった。ホラーの終盤で聞こえる声は偽物だと相場が決まっているぞ、と私は思っていたのだが、小坂は本当に来ちゃってるのである。本当に扉バンバン叩いて、最初に山野に会ったときに貰ったコントの小道具の傘で、窓を突き破って突入してくるのである。全くひねりがない。すごいでしょう?この割り切った作り。

黒マントの人も負けじと山野と小坂を何らかのパワーで操り、無理心中を図った先住者になぞらえて互いを殺させようとする。このシーンの亀梨和也の大根っぷりも特筆に値するが、こんな映画出来れば観て欲しくはないのでおすすめはしない。

そんな中、部屋に飛び込んできたのは中井だった。お前も来るんかい。割ともっさりした動きで2人を引き剥がそうとする中井。その間待っていてくれる黒マントの人。やさしい。

中井は持参した魔除けグッズを黒マントの人にぶつけるが、どれも蛙の面に水である。中井は電話越しに横水の助言を聞きながら、線香の束に火をつけて真言を唱えその火を吹く。すると火花が飛び散り、黒マントの人を取り囲んだ。黒マントの人の動きが止まった間に、山野と小坂も正気に戻る。激おこ黒マントの人、一瞬隙が出来た中井をメンチビームで吹き飛ばす。中井が必死に火花を飛ばすも、黒マントの人はそれを周囲にため込んで弾き返そうとしてきた。……言い忘れていたが、このアパートは木造である。燃えるよアパート。黒マントの人の攻撃を、小坂が持ってきた傘で更に弾き返す山野。虚を突かれてぐにゃあっ……(©福本伸行)となる黒マントの人。

……うーん、これアレだ。ハリー・ポッターだ。さあ皆さんご一緒に、エクスペクト・パトローナーーーーーーーーーーーーーーム!!!!!!!!……観る側もこんなテンションでなければやってられないんだよ、この映画。

なんとか脱出に成功した山野らは、部屋の前の廊下でへたり込んでしまう。その場所がちょうど部屋の窓(小坂が突き破ったところ)の真下なので、私は「ああ!窓に!窓に!」と思ったのだが特に最後っ屁の演出はなかった。ホラー映画に求むべきひねりがなさ過ぎて、鑑賞者のSAN値はガリガリ下がっていく……。

さて無事大阪に帰った山野と小坂は、横水に同棲のための物件を見繕って貰っていた。しかしどこからともなくやって来た黒マントの人が横水に取り憑くと、横水はふらふらと店を出て、そのままトラックに轢かれてしまう。山野と小坂は、近隣のアパートの窓にぶら下がった首吊り死体と黒マントの人に見下ろされながら不動産屋を後にするのだった……このラストシーン、一切誇張していない。すごいでしょ?何これ?我々は何を見せられているのか。

エピローグに出る松原タニシ氏の結びの言葉もよく分からないというか、本作の本旨から少しずれているように思われる。氏の文章力はその程度なので、本作を見た後で原作にあたることも決しておすすめしない。もし手に取るのなら、続編の『事故物件怪談 恐い間取り2』から読むことをおすすめする。こちらでは優秀な編集者がついたのか、それともゴーストライターでもいるのか、文章力に些かの向上が見られるからだ。

さて長々と書いてきたが、以上がこの映画の全容とツッコミどころである。……もうね、酷い。この映画は全方位的に酷い。それでいて、なんだか仕様書通りには仕上がっている感じがあるのだ。先にも書いたが、これは亀梨和也のファンに向けた追っかけ映画の感がある。でなければ無意味にラッキースケベやシャワーシーンを盛り込んだりしないだろう。そういう本筋とずれたコンセプトありきで脚本が組み立てられている気がしてならない。芸人の起用も多く、映画全体が楽屋ネタと化してしまっている。

この映画に恐怖はない。新奇性もない。全編を通じて「まあ及第点が目標かな」という投げやりな姿勢が目立ち、面白いものを作ろうという気概が全く感じられない。まともな役者は江口のり子だけである。しかしながらストーリーに壊滅的なほどのねじれはなく、一応まとまってはいるので、『犬鳴村』(2020年/東映)よりも高い点数をつけざるを得なかった。よって、大負けに負けてこの点数である。

2020年はクズホラーの当たり年だね、と楽天家は言うだろう。その両者が、かつて一世を風靡した巨星の凋落した姿だったとしても。この映画評も既に文字数は9000字に迫り、冗長記事となっている。私ももはや恒例になってしまったフレーズを何の臆面もなく用いて、これを結びの言葉としたい。

私は悲しい。中田秀夫という巨星の凋落が。こんなものしか撮れないJホラーの凋落が。そして何よりも、この映画を観てしまったという現実が、私は悲しい。